いうことになり和綿の種を保存し、普及に努めている団体より

伯州綿の種を分けていただき栽培することにしました。

自社にて無農薬、減肥料で地球にも人にも優しい綿を栽培してみます。

さあ、いよいよ種まきです。

そして浮いた種は、捨てます。(種子が充実していない為))

(弱アルカリの土の為)

最初は、水の吸いが良くないので種を植え付ける前にしっかりと水を含ませます。それから1㎝ぐらいの穴をあけ 出た根を斜め下にして穴に差し込んでいきます。そのあと 覆土してたっぷりと水をやります。

ちょっと覆土が少なかったのか根と茎の元が顔をだしちゃいました。でも大丈夫。もうすぐ双葉が起き上がってきます。

マルチシートも使用します。

棉は、定植後雑草に負けないぐらいの大きさに成長するまでには、ちょっと時間がかかるのです。

その間に雑草は、どんどん大きくなります。その雑草を少しでも少なくするように

本葉が2〜3枚出たところが適正です。

基本的には、棉は、直根なので根を傷めないようにいったん

パレットを水に浸し水を切ってから取り出します。

8月初旬奇麗 花を咲かせ始めました。

8月初旬奇麗 花を咲かせ始めました。

ふっくらと、弾力のあるコットンボール。

棉は、アオイ科なので同じアオイ科の芙蓉の花とにています。

和綿の花とそっくりなのは、オクラの花。オクラも同じアオイ科です

でも、できる実がぜんぜんちがうのよね〜。

葉ゴミが付かず、雨による汚れもほとんどなく

きれいな棉が採れます。

ほんとに美しい棉の実(種付)です。

弊社の所在地は、海のそば、山の麓という地形で冬の風は、

強いのだ〜。気をつけないと飛んでいく。

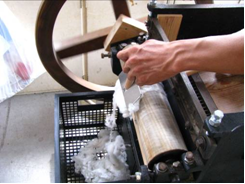

(昭和初期の機械と思われます。 )

このローラーは、鹿の皮を木の心棒に埋め込んで作られています。

熱ももたず、静電気もおこらず、程よく綿を引っ張ってくれもし皮が削れて

綿に混入しても綿打ち途中で飛んで行ってしまうし、

たとえ残ったとしても自然の産物なので

人畜無害と言ってもよいでしょう。良く考えられています。

昔の人は、偉かった!!

誰かこのローラーを再現出来る人いませんか!!

ここで初めて木へんの棉から糸へんの綿に変ります。

ふわふわして綿菓子の様です。

綿と種に分かれたところです。

綿と種に分かれたところです。

この時の綿を畳むときに使う部品は、竹製の物差しのような竿です。

ほんと、不思議だなあ〜。うまくできているなあ〜。と感心させられます。大きな機械ですが、木で出来た部品の箇所が結構存在し、

木や竹の偉大さを感じさせられます。

このようにどんどんたたまれて

このように袋詰めされます